まだまだ暑い日が続きますね。

今回は岡山県津山市にある美作国一宮の中山神社を訪れました。

こちらの神社は、古代から続く鏡作神(かがみつくりのかみ)を主祭神として祀っており、鍛冶や工芸、特に鏡の製作に関わる技術の神様として崇められています。ここで私は、古代からの歴史の深さと独特のエネルギーを感じ取ることができました。

中山神社への旅路

中山神社は、津山の山々に囲まれた静かな場所に鎮座しています。参道を歩くと、木々の間から差し込む光が心地よく、自然と一体になったような気分になります。

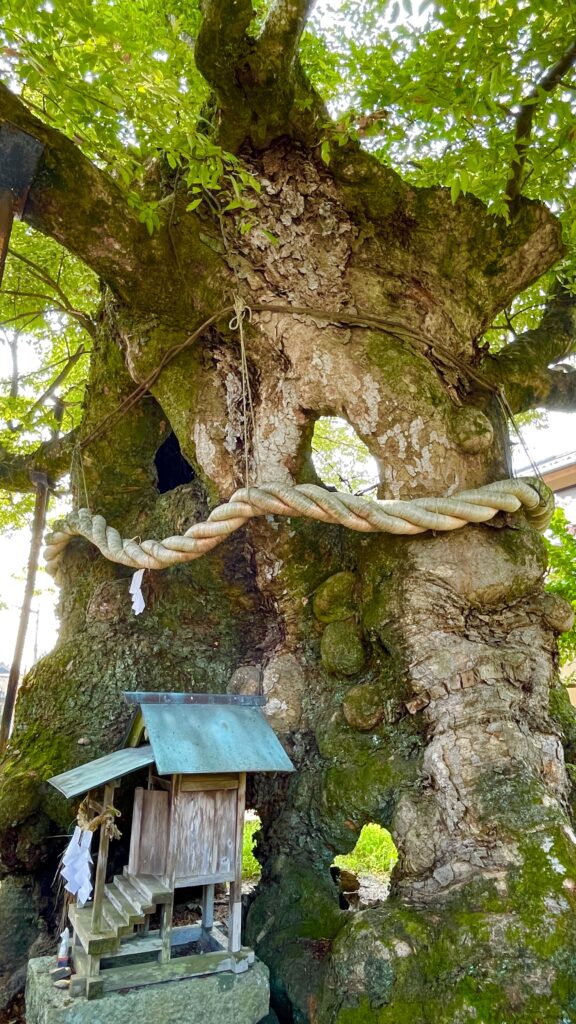

そして、境内のすぐ外にある羽留石(はどめいし)は、中山神社の旅路で見逃せないスポットです。

この大きな岩は、神社の北を流れる鵜羽川にあり、神聖な伝説に包まれています。

神話によると、かつて中山の神が霧山の磐座に鎮座していた際に、永代の鎮座場所を定めるために鵜の羽を川に流したところ、その羽が岩に留まった場所が現在の中山神社の地だとされています。

この岩は、現在でも神聖な場所として注連縄が張られています。

羽留石は、神社周辺での古代からの歴史を感じられる場所の一つとして、ぜひ訪れてみてください。

鏡作神との出会い

拝殿に到着すると、鏡作神が興味深そうに私を見守っているように感じました。

この神様は、古代日本で重要な役割を果たした「鏡作部(かがみつくりべ)」の祖神であり、三種の神器の一つである「八咫鏡(やたのかがみ)」を作り出した**石凝姥神(いしこりどめのかみ)**です。

また、天孫降臨の際には、邇邇芸命(ににぎのみこと)とともに地上に降り立った神々の一柱としても知られています。

鏡は古来より神聖視され、自己を映し出す道具としての象徴的な意味を持つため、私は自分の内面が鏡に映し出されるような感覚を覚えました。

美しい中山造りの本殿

中山神社の本殿は「中山造(なかやまづくり)」と呼ばれる独特の建築様式で、その姿は壮麗です。この形式は全国的にも珍しく、特に注目されるポイントです。室町時代後期に尼子晴久によって再建されたこの建物には、時代を超えて守られてきた神社の力を感じます。

猿神社と今昔物語の伝説

中山神社本殿から徒歩で約5分ほど進んだ先にある「猿神社」は、小さな社です。最後に少し険しい山道を登る必要がありますが、手すりが設置されているため安心して進むことができます。

この猿神社には、今昔物語にも描かれた「中山の猿」にまつわる伝説が伝わっています。

かつてこの地域では、毎年未婚の娘を生贄として捧げていました。その年も生贄が選ばれた娘がいましたが、東国から訪れた一人の男が、その娘の家にたまたま立ち寄り、事情を聞きます。男は娘の代わりに自分が生贄になると言い出し、村の者たちに自ら進んで長櫃に入りました。

祭りの日、長櫃を社に運び終えると、人ほどの大きさの大猿と100匹ほどの猿が現れ、生贄の準備を始めました。しかし、長櫃から飛び出した男は、大猿の首に刀を当て、猿たちに襲いかかるよう訓練した2匹の犬を放ちました。男は大猿に命乞いをさせ、最終的に神主の一人が神託を受け「今後は生贄を取らず、殺生もしない」と誓わせました。それ以降、村には平和が訪れ、男もその家族も安穏な日々を過ごすことができたといわれています(

伝説をもとに、猿神の霊を鎮めるために建立された猿神社は、現在も牛馬や子供たちの守護神として崇敬されています。また、赤い猿のぬいぐるみを奉納し、願いが叶うと二体を返すという風習が続いています。

サクナダリの一言アドバイス

中山神社は、内なる自分を見つめ直し、真の自分を発見したい方にぜひ訪れていただきたい場所です。鏡作神のご加護の下、あなたの心の鏡が曇ることなく、真実を映し出すようになるでしょう。私もここでの祈りを通じて、自分の内面を見つめ直すことができました。

アクセス

中山神社は、JR津山駅から北へ約5km、車で約15分の距離にあります。広い駐車場もあるため、車でのアクセスが便利です。また、山間の自然に包まれた静寂な環境の中、ぜひ自分と向き合う時間を持ってみてください。

日露戦争の戦勝記念に作られた?

美作の多くの神社の模範

大国主命を祀る

ヒールのある靴は辛いかも